wie versprochen nun ein ausführlicher Bericht zu meinen Spektrografenexperimenten.

Allgemeines

Spektrografen dienen ja allgemein dazu, Licht wellenlängenabhängig aufzunehmen. Dabei wird entweder durch ein Prisma oder ein Gitter das Licht in seine verschiedenen Wellenlängen aufgespalten, also in seine Farben zerlegt. Dieses Spektrum kann man dann mit einer Kamera aufnehmen und sehen, aus welchen Wellenlängen es sich zusammensetzt.

Das gute daran ist, dass Polarlicht meist aus genau zwei Farben besteht: grün (557,7 nm) und rot (630,0 nm). Das Licht der Stadtbeleuchtungen und damit die Lichtverschmutzung, dagegen besteht aus anderen Farben, die sich allgemein kaum mit Wellenlängen des Polarlichts überschneiden. Ein Spektrometer könnte somit selbst in einer völlig lichtverseuchten Gegen das Licht der Stadtbeleuchtung und das des Polarlichts trennen und getrennt sichtbar machen. Natürlich kann man damit keine normalen Aufnahmen machen, aber man könnte sehen, ob gerade Polarlicht ist oder nicht.

Meine Grundidee ist also, solche Spektrographen dazu zu nutzen, um überhaupt zu ermitteln, ob PL vorhanden ist, selbst wenn es auf fotografischem Wege unsichtbar ist. Am Ende wäre es natürlich toll, das ganze zu einem Warnsystem auszubauen: Spektrografen überwachen das aktuelle Himmelsspektrum und schlagen Alarm, wenn PL auftaucht.

Eine Seite, die den Aufbau eines Klassischen Spektrografen detailliert beschreibt, findet man hier:

http://www.astrosurf.com/buil/spectrographs.htm > http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/ ... ign_us.htm

Aufbau

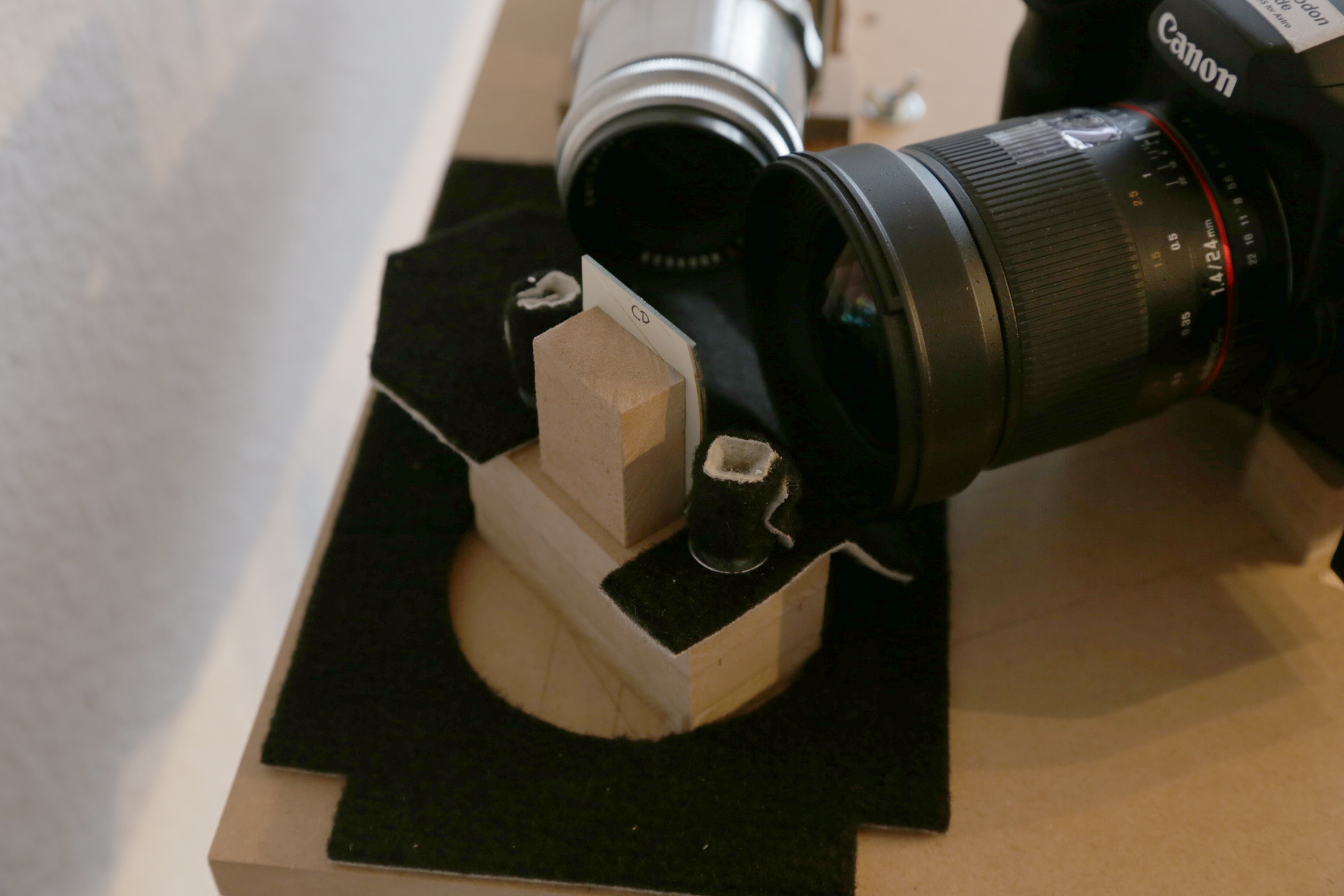

Entsprechend sieht meine Konstruktion so aus (16 mm MDF-Platte, 60 cm x 30 cm, als Grundlage, alle Sockel und Halterungen ebenfalls aus MDF und Holz gesägt):

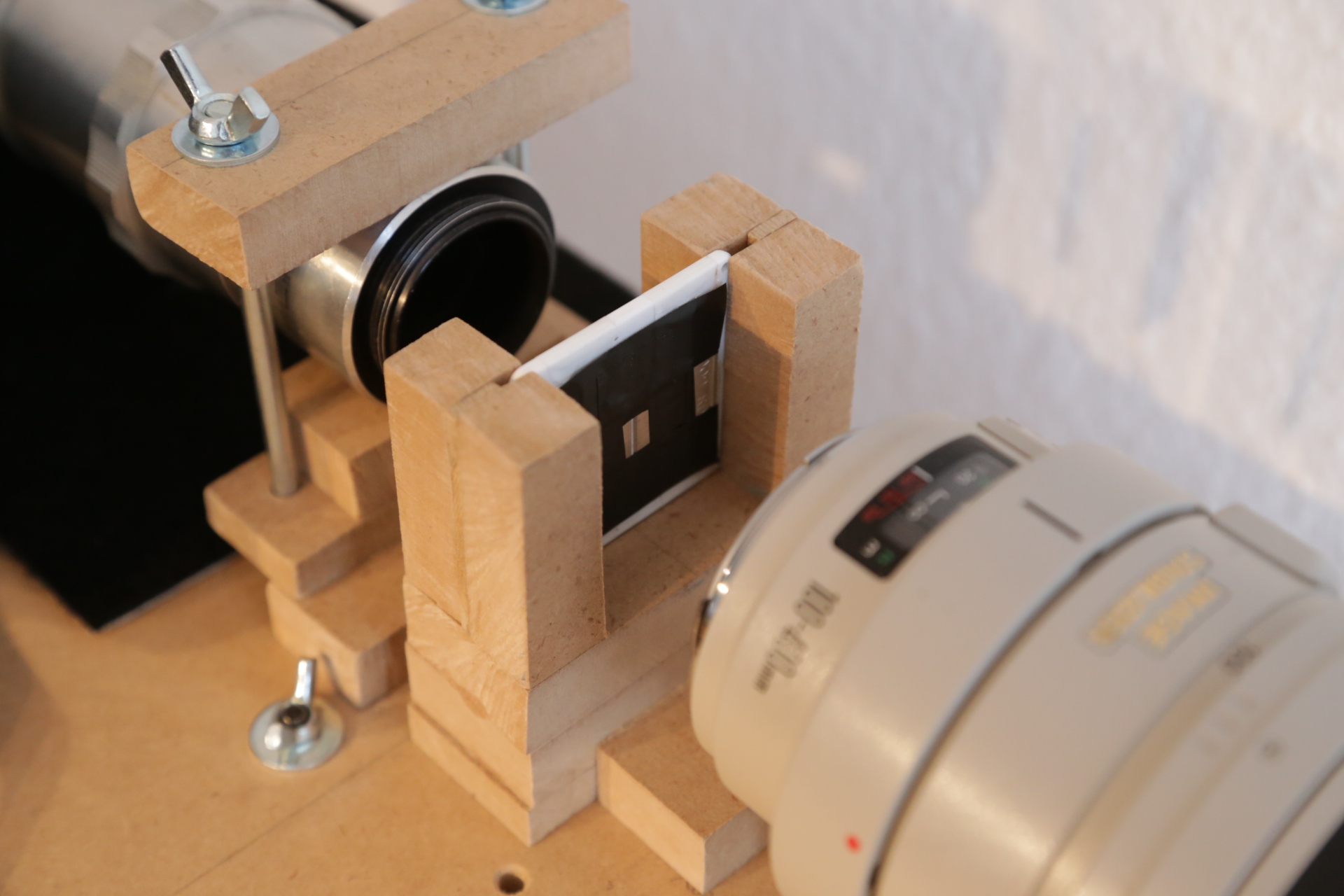

Unten rechts ist das Objektiv des Spektrografen, in diesem Fall ein 100-400 mm Teleobjektiv, das ich auf 100 mm (f/4) eingestellt habe. Dahinter (links oberhalb) folgt der Spalt, der sich im Brennpunkt des Teleobjektivs befindet. Für den Spalt habe ich zwei Rasierklingen auf einen Diarahmen geklebt. Diese Diarahmen sind austauschbar (kann man nach oben herausziehen), so dass ich je nach Bedarf verschiedene Spaltgrößen benutzen kann. Für das Spektrum des Nachthimmels habe ich einen recht breiten Spalt mit ca. 1 mm Breite. Dann sind zwar die Spektrallinien nicht so scharf, aber hier geht es ja nur um den Nachweis ja/nein.

Dahinter folgt der Kollimator, der das Licht, das aus dem Spalt kommt, parallelisiert. Der Kollimator ist ein altes 135 mm M42 Teleobjektiv, ebenfalls mit f/4. Er ist so angebracht, dass auch für ihn der Spalt im Brennpunkt steht. Man kann natürlich auch andere Objektive dafür nehmen. Wichtig ist nur, dass das Öffnungsverhältnis des Kollimators kleiner oder gleich dem des Spektrografenobjektivs ist.

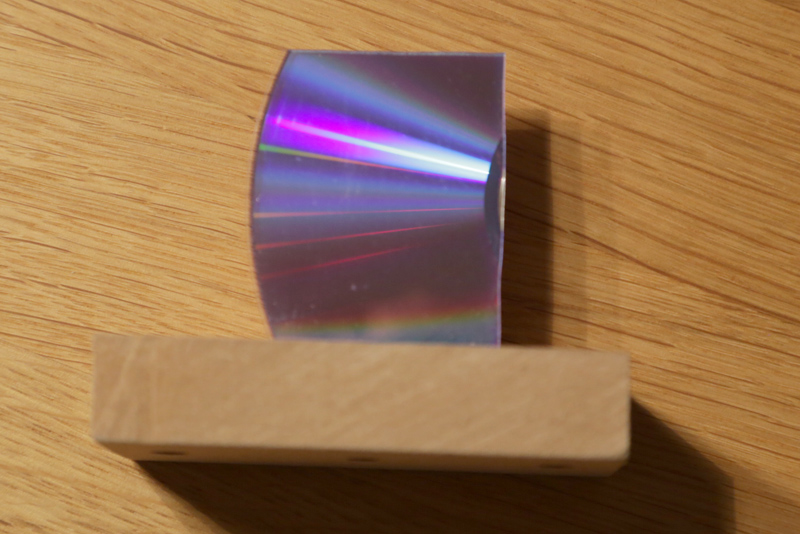

Ganz oben erkennt man das (drehbare) Reflektionsgitter. Das ist einfach ein Stück eines CD-Rohlings, das ich aus dem Rohling herausgesägt habe (50 mm hoch). Dazu sollte man die CD in eine CD-Hülle aus Papier stecken und zwischen zwei dünnen Sperrholzplatten einklemmen, bevor man sie zersägt. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die einzelnen Schichten der CD voneinander lösen. Das CD-Stück habe ich dann auf eine entsprechende Halterung geklebt.

Wie man sieht, guckt die Kamera mit ihrem Objektiv schräg auf das Reflektionsgitter. Optimal wäre ein Winkel von nicht mehr als 38° zur optischen Achse des Kollimators. Um allerdings das gesamte Spektrum aufnehmen zu können und wegen des Durchmessers der Objektive, musste ich 60° nehmen. Da es hier aber nicht um hochauflösende Spektrografie geht, ist das kein Problem (das Spektrum wird nun im Übergang zum UV ganz leicht unscharf, wenn der Rest fokussiert ist). Das das Spektrum aufnehmende Objektiv ist ein lichtstarkes 24 mm Walimex mit f/1.4.

Weitere Bilder:

Die CD-Halterung, der Kollimator und Kamera mit Objektiv

Der Spalt

Für den Spektrografen habe ich einen Deckel gebaut, der das Einfallen von Streulicht verhindert. Dazu habe ich hinter dem Spalt noch ein Trennbrett in den Deckel gesetzt, der die Aufnahmekammer vom Frontobjektiv trennt. Durch ein Loch im Trennbrett fällt das Licht vom Spalt in den Kollimator. Der hintere Bereich ist dann vollständig mit schwarzen Velours ausgekleidet, um jegliches Streulicht auszuschalten (siehe Bilder unten). Die Öffnung für das Kameraobjektiv wird dann zusätzlich noch mit entsprechend zugeschnittenen Pappstücken weithehend lichtdicht verschlossen. Der Lichteinfall in das Frontobjektiv wird oben und unten begrenzt. Da das Gitter, das CD-Stück, gebogene Gitterlinien hat, sind die oberen und unteren Bereiche des Spektrums unscharf (falsche Weglängen). So werden sie von vornherein ausgeblendet.

Ein Spektrum in 3 Minuten

Für die Aufnahmen des Polarlichtspektrums am 14./15.10.2013 hatte ich noch ein DVD-Stück als Reflektionsgitter eingesetzt. Das hat aber 1350 Linien/mm statt 625 Linien/mm wie bei einer CD und somit eine viel höhere Dispersion (das Licht wird stärker aufgespaltet). Damit ist das Spektrum aber erheblich schwächer, was eine für PL-Warnungen untaugliche Belichtungszeit von >15 Minuten für ein Spektrum zur Folge hatte. Mit dem CD-Stück sind es nun nur 3 Minuten für ein brauchbares Spektrum! Zum Einsatz kam dabei eine gekühlte und astromodifizierte Canon 40D, die maximal ISO 3200 als Empfindlichkeit hat.

Diesen Aufbau habe ich letzte Nacht getestet (zeitweise klar). Nachfolgend die Ergebnisse. Dazu guckte der Spektrograf aus dem geschlossenen Küchenfenster nach Norden, Bildfeldmitte auf etwa 15° Höhe gerichtet.

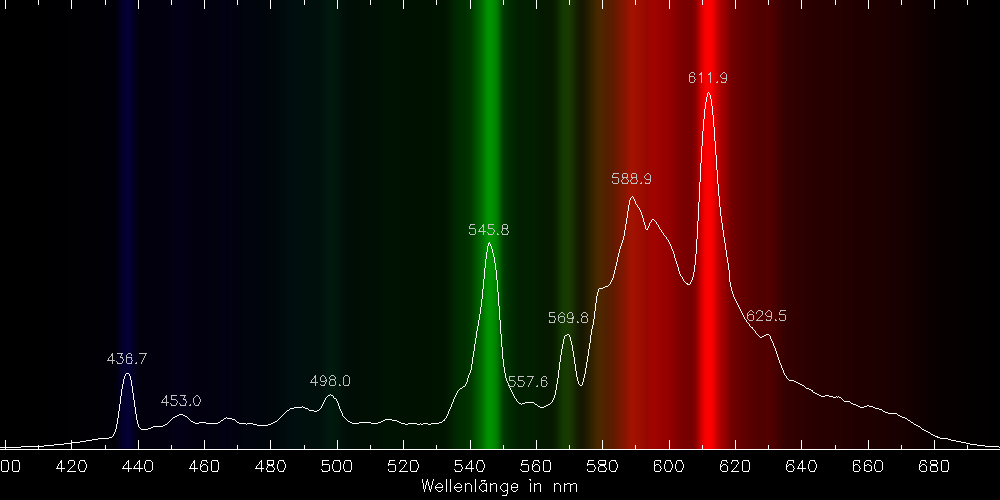

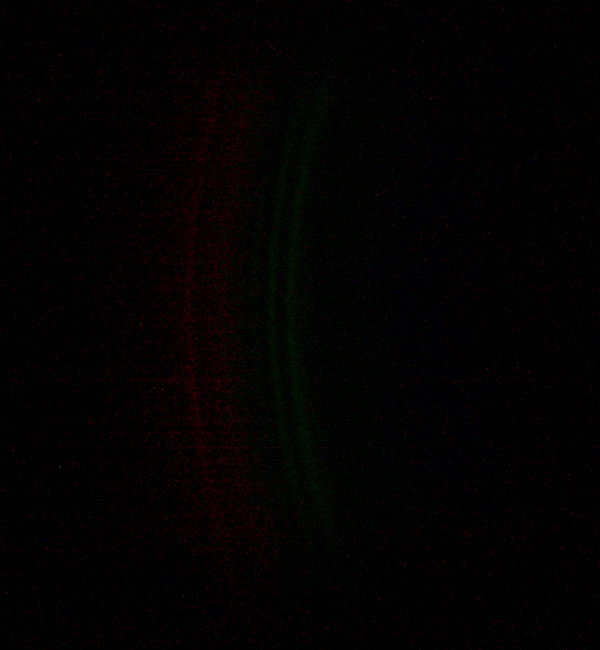

Ein 3-Minuten-Spektrum bei wolkenlosem Himmel von 4:49 MEZ (Dunkelbild abgezogen, Ausschnitt und auf 50% verkleinert):

Da scheint erst einmal nicht viel zu sehen zu sein. Die zweite grüne Linie von rechts ist aber schon die grüne PL-Linie. In diesem Fall aber sicher Airglow − denn der wird ebenfalls durch den atomaren Sauerstoff erzeugt und leuchtet somit bei denselben Wellenlängen wie das PL.

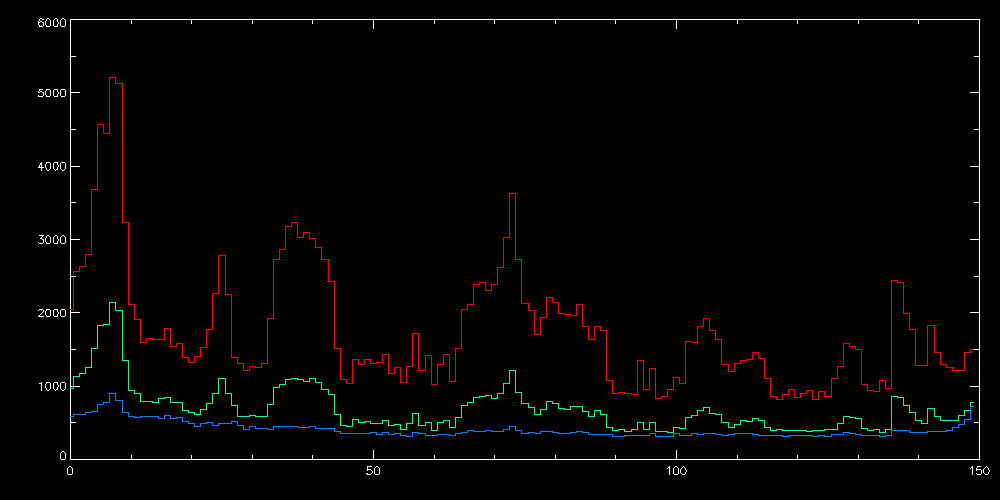

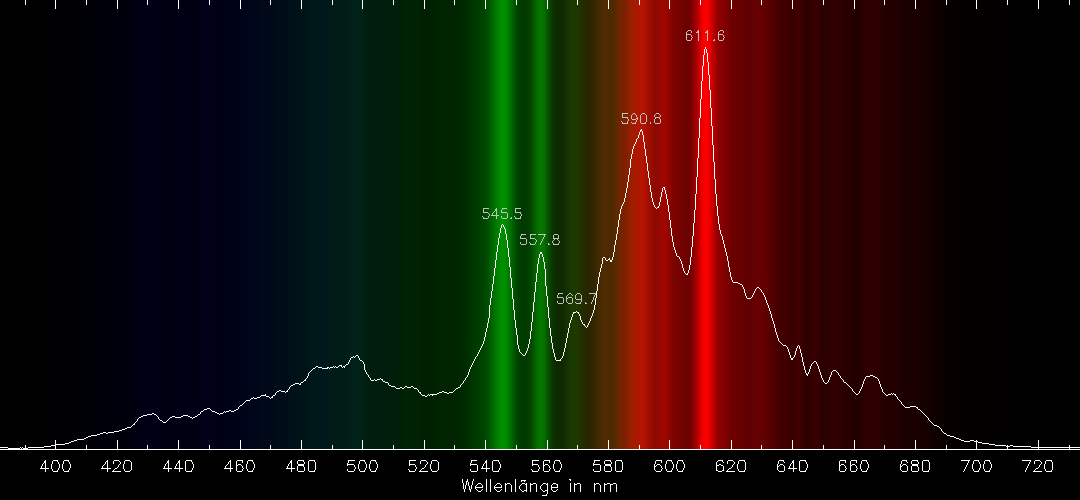

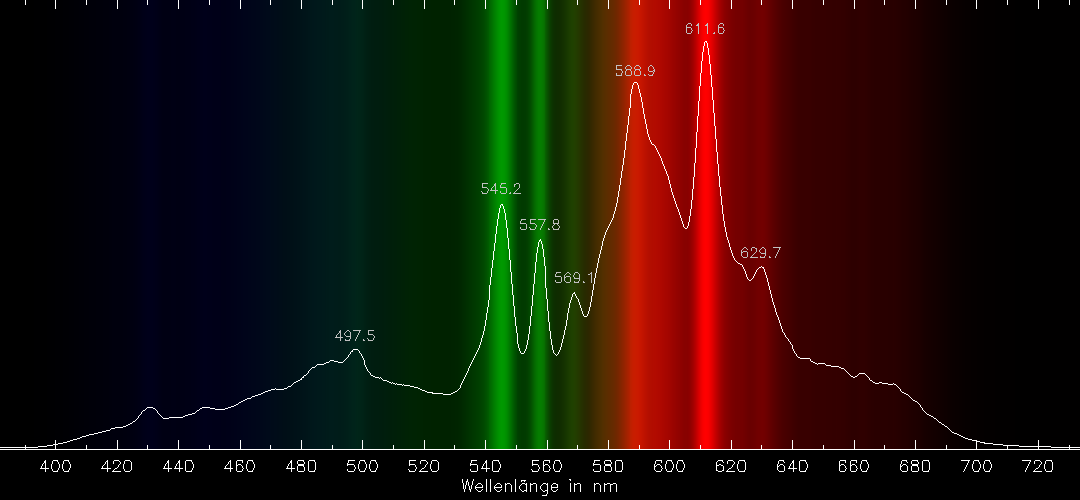

Nun hat man aber über 800 Bildzeilen, die man summieren kann, um das Rauschen ganz erheblich zu reduzieren. Man muss dabei aber natürlich die Zeilen aufgrund des gebogenen Spektrums entsprechend verschieben, bevor man sie aufaddiert. Das Ergebnis ist das folgende Diagramm (zusätzlich fortlaufend ±4 Pixel gemittelt):

Die Referenzierung des Spektrums erfolgt mit Hilfe eines Tageslichtspektrums und der darin enthaltenen Fraunhoferlinien. Ein Pixel entspricht dabei 0,3 nm. Eine gewisse Ungenauigkeit der Zuordnung ist also zu erwarten.

Die grüne Linie bei 557,8 nm entspricht der des Airglows (wahrer Wert 557,7 nm). Die anderen auffälligen Linien kommen durch Lichtverschmutzung zustande. In diesem Fall Quecksilber- und Natriumhochdruckdampflampen sowie Natriumniederdruckdampflampen. Rotes PL/roter Airglow wäre bei 630 nm zu erwarten. Vielleicht war da ja welcher.

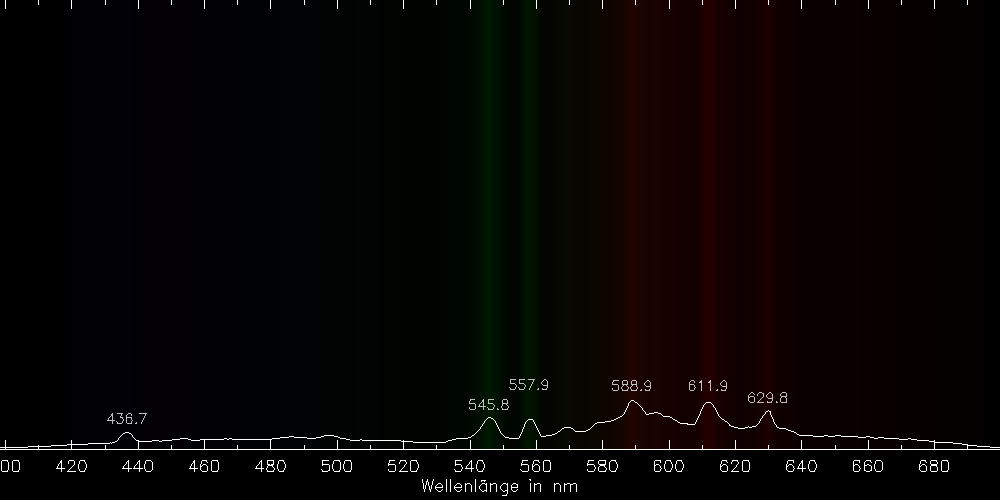

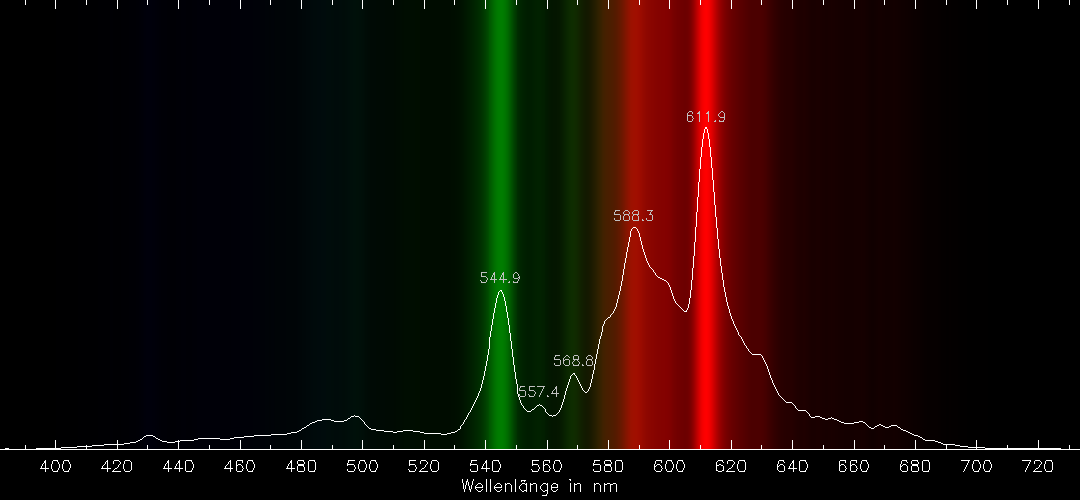

Bei bewölktem Himmel sieht das Spektrum natürlich anders aus. Ersteinmal ist es viel heller, da die beleuchteten Wolken erheblich heller sind als der wolkenlose Nachthimmel. Auffällig ist natürlich auch das Fehlen der grünen Airglowlinie. Ist ja auch klar: die Wolken verdeckten den Airglow. Dass er im summierten Spektrum nicht ganz weg ist, liegt daran, dass Wolkenlücken vorhanden waren.

Spektrum des bewölkten Himmels von 1:09 MEZ (Dunkelbild abgezogen, Ausschnitt und auf 50% verkleinert). Darunter das zugehörige Summendiagramm:

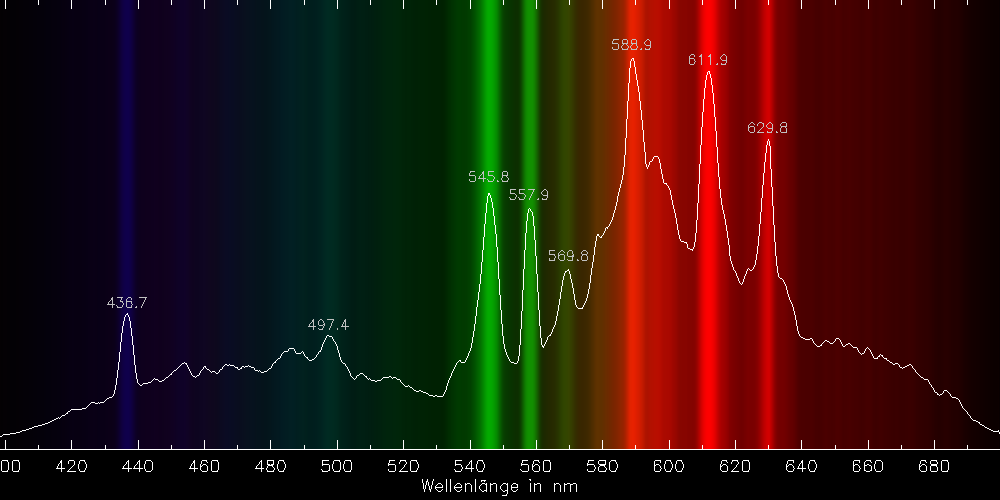

Hier die Summe aller wolkenlosen Spektren (59 Stück). Jetzt ist auch die rote Sauerstofflinie bei 630 nm erkennbar. Neben grünem Airglow war wohl auch etwas roter dabei.

Insgesamt funktioniert das jetzt also schon einmal soweit, dass sich Spektren in annehmbarer Zeit aufnehmen lassen. Nun müsste ich sie noch irgendwie automatisch auf meine Homepage hochladen (vermutlich nicht so schwierig?). Und natürlich muss auch die Verarbeitung automatisch erfolgen (wohl schwieriger). Alternativ könnte natürlich ein Skript einfach das aktuelle Bild ohne Diagrammdarstellung hochladen. Das andere wäre ja aber besser.

Ich werde in den nächsten Tagen auch einen weiteren Spektrografen fertigstellen, der mit einem Prisma ein Spektrum erzeugt. Das sollte ein helleres Spektrum bringen (also vielleicht noch kürzere Belichtungszeiten), da sich hier das Licht nicht auf viele Beugungsbilder verteilt wie bei einem Gitter. Aber auch mit dem CD-Reflektionsgitter würde es ja so schon laufen.

Über Anregungen und Fragen würde ich mich freuen! Vielleicht habe ich ja auch noch das Eine oder Andere vergessen.

Viele Grüße,

Michael