hier werden hauptsächlich von Christoph Gerber seit Jahren Tagsichtungen von Venus, Jupiter und sogar Sirius mit den bloßen Augen vorgestellt. (Im SuW Heft 3/1998 gab es einen Bericht von ihm über ältere solche Sichtungen.)

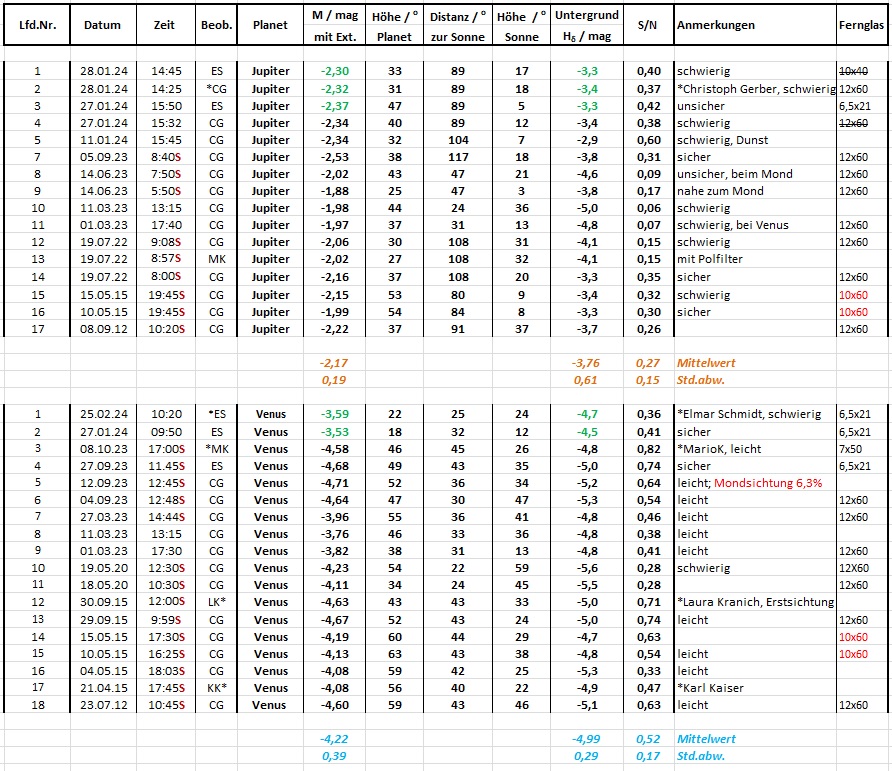

Wir haben uns nun 35 Sichtungen von Venus und Jupiter (davon 26 von Christoph) vorgenommen, die seit 2012 im AKM-Forum gepostet worden waren. Auf die Gefahr hin, Euch damit zu "erschlagen", hier die jeweils gegenchronologisch angelegten und mit astronomischen Angaben ergänzten Auswertetabellen dieser Tagsichtungen:

Wer Links zu den einzelnen Beobachtungen braucht, schreibe mir eine PN.

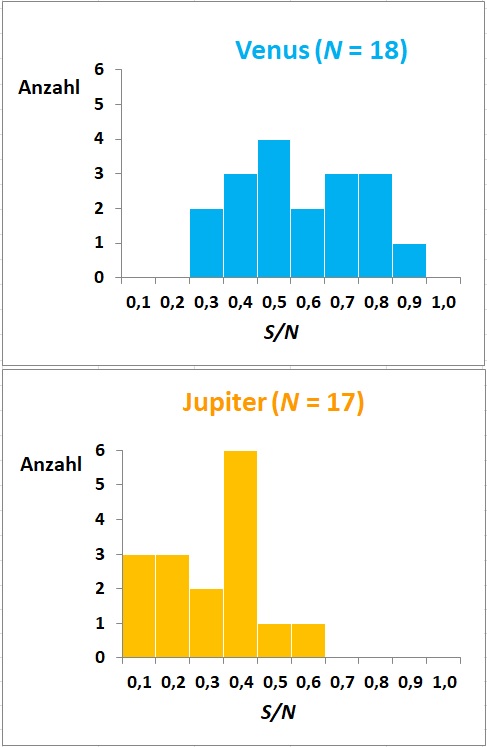

Die wesentliche Information der Tabelle sind die S/N (Signal-Untergrund-Verhältnisse), wozu jeweils die extingierte Planetenhelligkeit durch die mit Leuchtdichte-Messungen abgesicherte, integrale Himmelshelligkeit im Augenauflösungsscheibchen dividiert wurde, beide müssen dazu von der Magnitudenskala auf lineare Größen delogarithmiert werden. (Näheres über diese Modellierung tragen wir beim nächsten AKM-Seminar in Sonneberg vor und werden es im VdS-Journal publizieren.) Somit ergeben sich aus den obigen Tabellen folgende Verteilungen:

Für Venus lag also im Mittel ein S/N = 1 : 1,9 vor; bei Jupiter ergab sich 1 : 3,6, also ein 1,9-mal schlechterer Wert. Erwartet zwar, warum aber nicht mit etwa dem Faktor 7, um den Venus im Schnitt heller war als Jupiter? Nun das hat damit zu tun, daß Jupiter nur an im Mittel 3,1-mal weniger hellen Himmeln gesehen werden konnte; und so paßt es dann in etwa: 3,1 * 1,9 = Faktor 5,9.

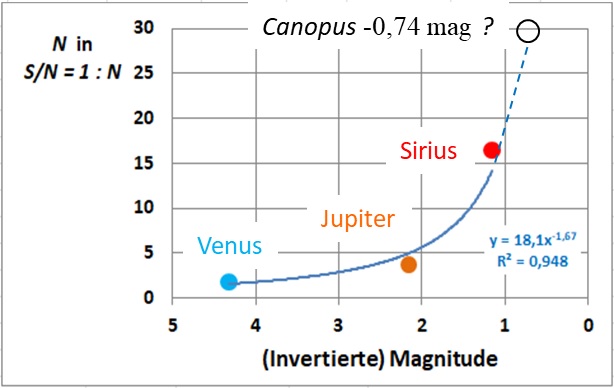

Christoph schaffte es 2023 sogar, den Sirius dreimal am Tag zu sehen, und das an im Mittel 1,7-mal helleren Himmeln als bei Jupiter. Das S/N lag bei sehr niedrigen 1 : (12...20), im Mittel bei 1 : 16,5. Nun war Sirius extingiert etwa 2,5-mal schwächer als Jupiter; eine ähnliche Überlegung wie vorstehend relativ zu Venus läßt das dann auch wieder aufgehen: (1/1,7)*(16,5/3,6) = Faktor 2,7!

Da das insoweit konsistent ist, werden nochmal die S/N für alle drei Punktobjekte gezeigt, durch welche grob eine Potenzfunktion gefittet werden kann (die Magnituden mußten dazu invertiert werden, weil "krumme" Potenzen negativer Werte nicht bildbar sind):

Eine Extrapolation der Kurve auf den zweithellsten Fixstern Canopus zeigt, daß dessen Tagsichtung ein wahrhaft formidables, aber womöglich noch realisierbares S/N von 1 : 30 erfordert. Zwei Sichtungsversuche von Colin Henshaw in 1100 m Höhe in Simbabwe blieben unschlüssig.

---

Anfänger bei Tagsichtungen sollten sich auf Venus beschränken, die mit etwas Übung fast an jedem Blauhimmel leicht zu sehen ist. Bei Jupiter wird es dann schon schwieriger, wobei dessen Hochstellung in den derzeitigen Oppositionen hilft. (Mars, der sich in Periheloppositionen mit Jupiter um den Titel des zweithellsten Planeten "streitet", wird in den kommenden Sichtbarkeiten eher so schwierig sein wie Sirius.)

Nicht, daß solche Sichtungen nicht immer auch hier wieder mal berichtet werden könnten, aber die Situation scheint uns aus dieser Untersuchung nun im Grundsatz geklärt. Interessanter wären Versuche zur Grenzhelligkeit am Taghimmel mit optischen Hilfsmitteln oder für zenitnahe Sterne in der Dämmerung bzw. wiederum mit bloßen Augen in vollmondnahen Nächten oder bei Mond- und totalen Sonnenfinsternissen.

Ungeklärt ist, welche schmalen Mondsicheln noch am Taghimmel freisichtig sind. Integral ist der Mond selbst für nur 20 Grad Sonnenabstand (dann etwa zu 3% beleuchtet) immer noch heller als Venus. Erschwerend ist aber seine niedrige Flächenhelligkeit, die selbst noch für 10% Breite weniger als 1/15 der Himmelsleuchtdichte beträgt. Zum anderen sind unsere Augen recht gut darin, Objekte zu erkennen, die eine ungewöhnliche Form haben wie eben der Mond. Hier wird diese Problematik etwas ausführlicher erörtert:

viewtopic.php?f=1&t=61914

Wir möchten daher die Herausforderung hinterlassen, für Mondsicheln von 10% und weniger an Breite Sichtungen am Taghimmel mit bloßen Augen zu versuchen und hier zu berichten. Zu 10% gehören etwa 37 Grad Sonnenabstand und eine Helligkeit von -7,8 mag; zu 5% sind es 26 Grad und -6,5 mag; darunter werden Tagsichtungen kaum noch möglich sein, sie sind ja selbst in der Dämmerung schwierig. Natürlich kann wie auch bei den Planeten immer zunächst ein Fernglas eingesetzt werden, man sollte sich dazu aber vorsichtshalber in den Sonnenschatten begeben.

Viel Erfolg

Elmar und Christoph